ブログ

注意欠如・多動症(ADHD)

今日はADHDについて簡単にお話したいと思います。

ちなみに僕は確定診断は受けていませんが、ADHDの傾向が強いです。

じっとしてられないし、衝動性も高いし、しゃべりだすと止まらないし。

多分、みなさんの周りにも似たような人は多いと思います。

有症率が5%~7%ですから、100人に5人~7人はいる計算ですね。

例えば20人くらいのクラスが5クラスある学年だと、必ず一人はいることになります。

しかもこれは確定診断を受けるレベルの子ということなので、いわゆるグレーゾーンの子も含むと

クラスの半分近くはそんな感じになる可能性もありますね。

ADHDは、DSM-5において不注意・多動性・衝動性を中核症状とする神経発達障害に

分類される代表的な脳機能障害とされています。

ADHDの中核症状は就学前から出現しますが、就学後に学習面や行動面の困難さが表れ

学校生活への不適応が顕在化します。約1/3~1/2の症例において、 症状が思春期から成人まで続くとされています。

大人の発達障害で一番取り上げられるのもADHDじゃないかと思いますね。

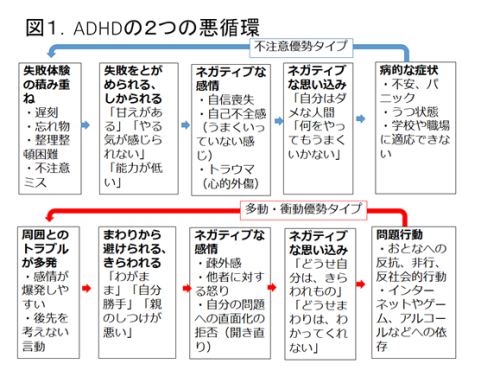

また「精神医療・臨床心理の知識と技法」(医学書院)にADHDの二次障害や合併症についての記述がありましたので紹介します。

「ADHDの診断を受けずにいると、不注意、多動性、衝動性が病態から出現した症状と判断されず、

家庭や教育者から頻回に叱責を受け、友人からいじめを受けるリスクが高まる。

その結果、二次障害として、自尊心の低下、引きこもり、不登校を生じるケースや、

反抗挑戦性障害、行為障害、不安障害、抑うつなどの他の精神疾患を合併する例が多くみられる。

※反抗挑戦性障害:目上の人に反抗的な態度をとる児童精神

※行為障害:反抗的で攻撃的な非行行為を繰り返す状態」

※二次障害について、公益社団法人日本神経学会公式HPに長崎大学今村明先生が

分かりやすい解説をしてくださっていますので

抜粋させていただきました。(2016.8.23)

https://www.jspn.or.jp/modules/forpublic/index.php?content_id=39

今村先生のコラムにはこの他にADHDの特徴を大人と子どもに分けて説明してくださっていたり、

ADHDの子どもに対する関わり方等が書かれていますので、一読をオススメします。

https://www.jspn.or.jp/modules/forpublic/index.php?content_id=39

また学校生活に限定されますが、文部科学省公式HPに学校運営におけるADHDの児童への対応方法が

掲載されていましたので、こちらもご紹介します。

ADHDのある児童生徒には、不注意・時間や物の管理、衝動性、多動・多弁などが見られる。

また、体得型の学習スタイルが特徴である。これらの特性を踏まえ、以下のような指導をする。

• 表面的な行動を叱責することなく、自信が持てるようにする。

• 作業記憶が弱いため、指示は短く簡潔にする。

• フローチャートなど視覚的な情報を活用する。

• 衝動性抑制のためのセルフモニタリング力を育てる。

• 適切な行動をおだやかに提示する。

• 注意散漫になりやすいので、不必要な掲示物を減らす。

• やる気が高まる言葉がけを行う。

• 宿題や教科書・教材・プリントの管理の方法を具体的に繰り返し指導する。

• 発言や移動に関して事前にルールを明確にし、適切に発言・行動できるよう支援する。

• 特別支援学級在籍や通級による指導を受ける児童生徒への対応については、通常の学級と密接な連携を進める。

• 本人の自尊感情に配慮した指導を行う。

• 通常学級でのクラスメートに対するいじめを無くし、居場所を確保する。

• 実体験を重視した指導内容を充実させる。

• 2次的な障害や虐待などに応じた指導法を選択する。

文部科学省公式HPより抜粋

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1311209.htm

こちらにもやはり二次障害やいじめ虐待防止について書かれていますが、発達障害を持つ人にとって、

本当に深刻なのはその障害よりも二次的なものの方が大きいです。

そういう意味でも、発達障害についての知識が広まるといいなあと日ごろから思っています。