ブログ

注意欠如・多動症(ADHD)

今日はADHDについて簡単にお話したいと思います。

ちなみに僕は確定診断は受けていませんが、ADHDの傾向が強いです。

じっとしてられないし、衝動性も高いし、しゃべりだすと止まらないし。

多分、みなさんの周りにも似たような人は多いと思います。

有症率が5%~7%ですから、100人に5人~7人はいる計算ですね。

例えば20人くらいのクラスが5クラスある学年だと、必ず一人はいることになります。

しかもこれは確定診断を受けるレベルの子ということなので、いわゆるグレーゾーンの子も含むと

クラスの半分近くはそんな感じになる可能性もありますね。

ADHDは、DSM-5において不注意・多動性・衝動性を中核症状とする神経発達障害に

分類される代表的な脳機能障害とされています。

ADHDの中核症状は就学前から出現しますが、就学後に学習面や行動面の困難さが表れ

学校生活への不適応が顕在化します。約1/3~1/2の症例において、 症状が思春期から成人まで続くとされています。

大人の発達障害で一番取り上げられるのもADHDじゃないかと思いますね。

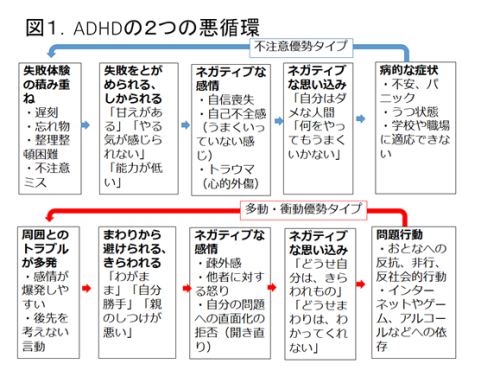

また「精神医療・臨床心理の知識と技法」(医学書院)にADHDの二次障害や合併症についての記述がありましたので紹介します。

「ADHDの診断を受けずにいると、不注意、多動性、衝動性が病態から出現した症状と判断されず、

家庭や教育者から頻回に叱責を受け、友人からいじめを受けるリスクが高まる。

その結果、二次障害として、自尊心の低下、引きこもり、不登校を生じるケースや、

反抗挑戦性障害、行為障害、不安障害、抑うつなどの他の精神疾患を合併する例が多くみられる。

※反抗挑戦性障害:目上の人に反抗的な態度をとる児童精神

※行為障害:反抗的で攻撃的な非行行為を繰り返す状態」

※二次障害について、公益社団法人日本神経学会公式HPに長崎大学今村明先生が

分かりやすい解説をしてくださっていますので

抜粋させていただきました。(2016.8.23)

https://www.jspn.or.jp/modules/forpublic/index.php?content_id=39

今村先生のコラムにはこの他にADHDの特徴を大人と子どもに分けて説明してくださっていたり、

ADHDの子どもに対する関わり方等が書かれていますので、一読をオススメします。

https://www.jspn.or.jp/modules/forpublic/index.php?content_id=39

また学校生活に限定されますが、文部科学省公式HPに学校運営におけるADHDの児童への対応方法が

掲載されていましたので、こちらもご紹介します。

ADHDのある児童生徒には、不注意・時間や物の管理、衝動性、多動・多弁などが見られる。

また、体得型の学習スタイルが特徴である。これらの特性を踏まえ、以下のような指導をする。

• 表面的な行動を叱責することなく、自信が持てるようにする。

• 作業記憶が弱いため、指示は短く簡潔にする。

• フローチャートなど視覚的な情報を活用する。

• 衝動性抑制のためのセルフモニタリング力を育てる。

• 適切な行動をおだやかに提示する。

• 注意散漫になりやすいので、不必要な掲示物を減らす。

• やる気が高まる言葉がけを行う。

• 宿題や教科書・教材・プリントの管理の方法を具体的に繰り返し指導する。

• 発言や移動に関して事前にルールを明確にし、適切に発言・行動できるよう支援する。

• 特別支援学級在籍や通級による指導を受ける児童生徒への対応については、通常の学級と密接な連携を進める。

• 本人の自尊感情に配慮した指導を行う。

• 通常学級でのクラスメートに対するいじめを無くし、居場所を確保する。

• 実体験を重視した指導内容を充実させる。

• 2次的な障害や虐待などに応じた指導法を選択する。

文部科学省公式HPより抜粋

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/046/siryo/attach/1311209.htm

こちらにもやはり二次障害やいじめ虐待防止について書かれていますが、発達障害を持つ人にとって、

本当に深刻なのはその障害よりも二次的なものの方が大きいです。

そういう意味でも、発達障害についての知識が広まるといいなあと日ごろから思っています。

自閉スペクトラム症(ASD)

今日は自閉スペクトラム症についてです。

僕の周りではASDと呼ぶことが多いですかね。

自閉症スペクトラムと呼ばれることもあります。

主な特徴としては「対人関係の困難さ」と「こだわりの強さ」があります。

以前は「自閉症」と「アスペルガー症候群」に分けられていました。

現在では、その両方を持つケースがあるということと、症状が色々と変化をするということから、

DSM-5で「その両方を併せ持つ」という意味でこの名称になりました。

ちなみにDSM-5というのは、米国精神医学会が発行している

「精神疾患の診断・統計マニュアル」のことです。

精神疾患や発達障害はこれに基づいて診断されることが多いです(絶対ではない)。

スペクトラムとは「連続した」という意味です。自閉スペクトラムは自閉症と

アスペルガーの症状が境界なく、グラデーションのようなイメージから

この名称が使われているとされています。

今回はわかりやすいように自閉とアスペルガーに分けて特徴を説明しますね。

自閉の特徴

①対人関係の障害

・周囲と関わらない。

・視線を合わせられない。

・あやしても反応がない・乏しい。

②言葉の発達の障害

・初語が遅れる。

・オウム返しが見られる

③常同行動、執着行動

・手の平を目の前で繰り返しひらひらさせる(常同行動)

・道順や場所の変更を極端にいやがる(執着行動)

・回転するものを見ることに固執する(執着行動)

④知覚・感覚の障害

・聴覚、触覚、嗅覚過敏。ひどくなると耳をふさいだりする。

・触られるのを嫌がる。床に寝転がって感触を楽しんだりする。

発症率は1000人に1人以上で男女比は4:1と男性が多いとされています。

また知的な遅れを伴うケースもあります。

次にアスペルガーです。

・言語や認知的な発達障害はない(高知能の人が多い)が、興味や活動が極めて限定的。

・相手の感情が読みづらいため、空気が読めない。

・自閉との大きな違いは知的な遅れがないことと、同じことを繰り返す傾向があること。

・気持ちを読むことが出来ないため、人間関係でトラブルを起こしやすい。

・ひとつのことに興味が集中し、それにこだわる。

・単調で抑揚のない喋り方をする。

アスペルガーは特定の分野で高い能力を発揮するため、社会的に評価される人もいます。

ここでは名前特には出しませんが、著名人も多くいます。

ASDはコミュニケーションに難しさを感じることが多いため、社会生活に適応することが

大変なので、周囲の人の支援やちょっとした配慮が必要な場合があります。

ではASDの人にどう関わればいいのでしょうか?

青木省三先生の著書「精神科治療の進め方」(日本評論社)にこう書かれています。

・あっさり、はっきり、簡潔に伝える。

・くどくならない。問い詰めない。

・早口で畳み掛けるように話さない。

・声が大きすぎないように、強すぎないように気を付ける。

・一度に提供する情報量を多くしない。

・複数の感情を混じらせない。

・曖昧な多義的な表現や態度をとらない。

・口頭のみではなく、紙に書いたり視覚化したりして、理解しやすく提供する。

療育の現場でもこれらのことは言われています。

僕の経験では視覚支援は効果があるというか、必須くらいのイメージです。

基本的にはシンプルにひとつずつチェックしていく感じですね。

念のために書きますが、これらは本人が努力していないとか、サボっているわけではなくて

本当に出来ないことなので、そこは理解してあげてくださいね。

次回はADHDについてです。

発達障害って何?

ほんと一般的な名詞になった感がある

発達障害

という言葉ですが、実際のところ

明確に分かっている人もいれば

そうでない人もいると思います。

そこでこのブログではその辺の解説を

やっていこうと思います。

今日はまず発達障害の概念から。

国立精神・神経医療研究センターによると

「発達障害は、脳の働き方の違いにより、物事のとらえかたや行動のパターンに違いがあり、そのために日常生活に支障のある状態です。

発達障害には、知的能力障害(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症(ADHD)、限局性学習症(学習障害)、協調運動症、

チック症、吃音などが含まれます。同じ障害名でも特性の現れ方が違ったり、他の発達障害や精神疾患を併せ持つこともあります。」

とされています。

ここで注目してほしいのは「日常生活に支障のある状態」という文言です。

これはイコール障害という意味にもなります。

つまり何かしらの問題があって、生活がうまく送れないと障害とされるということです。

逆にいうと「それなりに生活できていれば障害ではない」ということになります。

ここが結構難しいところなんですね。

つまり「発達障害みたいだけどそうでない」という人も存在するということです。

いわゆるグレーゾーンですね。

グレーゾーンのしんどさはまた次の機会に書こうと思いますが、

まずは発達障害の大まかな概念をお伝えします。

発達障害は大きくわけて3つに分類されます。

(本当は吃音とかチックとかもありますがまずは3つ覚えましょう)

1)自閉スペクトラム症(ASD)

2)注意欠如・多動症(ADHD)

3)限局性学習症(SLD)

ASDは以前広汎性発達障害と言われていて

自閉症とアスペルガー症候群の2つのことを指していました。

最近では、この二つ両方を持ったケースがあるということで

自閉スペクトラム症と呼ばれています。

スペクトラムとはグラデーションのようなもので

境界があいまいな状態のことです。

その名の通り、自閉症の特徴とアスペルガーの特徴が

いろいろと見受けられます。

ちなみにADHDの特徴も出るケースがあります。

ASDの特徴は簡単にいうと物事へのこだわりとコミュニケーションの難しさです。

人の感情をくみ取れずトラブルになることもあったりします。

ADHDですが「注意欠陥多動性障害」と覚えている人もいるんじゃないでしょうか?

これも呼び方が変わりました。注意欠如多動症です。

多分「欠陥」という言葉がアカンかったんじゃないかな?と思います。

あと全般的に障害から症になっています。

これは医療的にケアするためでしょう。

ADHDの特徴は不注意と衝動性。忘れ物が多かったり、衝動的に行動したりします。

あと常に体を動かしているというのもあったり、逆にぼーっとしてたりします。

SLDですが、知能的な遅れはないけれども学習面の難しさがあるケースです。

文字が読めない読字障害や、書くことができない書字障害、計算ができない計算障害があります。

知的には問題がないため普通に会話もできるし理解力もあるのですが、

極端に字が読めない、書けない、計算できないが起こります。

一般的に発達障害というとこの3つのことになります。

それぞれ大変さを有しているので、

次の機会にその大変さについて書きたいと思います。